CINEMASPECIAL ISSUE

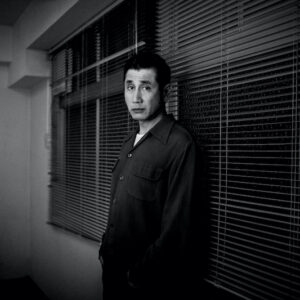

山田裕貴が堤真一と共に生きた日々

食べられることへの感謝を噛み締めた

──“戦争は日常を奪い、決して元通りにはならない”と知った沖縄の先人たちの思いは、今の沖縄を生きる人々に受け継がれていると本作を観て感じました。スタッフ・キャストにも沖縄出身者が多かったとか。その筆頭である平一紘監督に特別な思いを見ることはありましたか。

山田 まずは、人間としての熱さを感じました。平監督の言葉は熱意があって、このシーンはこうしたいという思いもしっかりある方だと感じました。そういう部分を“沖縄出身だから”と僕は言いたくなくて。監督自身の人柄に“沖縄の人だから”というのがプラスアルファで乗っかっていたというか。本当に素敵な監督でした。

──平監督の言葉の熱さは演出を受ける際に感じたことですか。

山田 実際に撮影を進めていく時というより、その前段階です。どんな思いでこの脚本を書いたのかとか、取材した戦争経験者がこんなことを言っていたとか、撮影に入る前にたくさんお話しいただいて。撮影が始まってからは、こちらに任せてくれているという感覚でした。例えば、今回の映画では段取り後にテストをせずにそのまま本番を撮影することも多くあったんです。それは、平監督からの信頼を感じる進め方でした。多分平監督は、山下と安慶名がふたりで生きている瞬間を撮ろうと思っていたんだと思います。それで、ふたりで生きている時間は堤さんと僕に任せてくれていたのかなと。ただ現場で一度、平監督がこだわられた場面があって。映画の終盤で、安慶名が自分の家に帰るという幻想を見ているシーンで、脚本では安慶名は泣くと書いてありました。でも僕は、安慶名はここで泣かないんじゃないかと思ったんです。安慶名は戦争によって大切なものを失ってしまった。そんな状態で家に帰れたとして、うれしいのか悲しいのかよくわからないと思ったんです。“そうだよな、幻想だよな”となるだけなんじゃないかと。そんな自分の考えを平監督に話したら、「ここは譲れません。ここが安慶名の感情のピークであってほしい」と。堤さんと僕に任せてくれていたと同時に、自分が譲れないところ、譲らないところもちゃんとあったというか。平監督の言葉を聞いて、ここは平監督の中で見えているものがあるんだろうと、強い思いを感じた瞬間でした。

──本作を通じて、ご自身の中で何か変化はありましたか。

山田 『ちむどんどん』(2022)の撮影で沖縄に行けるかなと思っていたのですが、行けなくて。でも、どうしても沖縄に行ってみたくて、『ちむどんどん』が終わってから、ふたつの作品を撮影している合間に2日間だけ、ひとりで沖縄に行きました。沖縄に住んでいる友だちがひとりいて、その友だちと一緒に車で沖縄本島を回りました。それがめちゃくちゃ楽しかったし、なんだか不思議な感覚があった。初めて行ったのに“帰ってきた”という感覚になるぐらい落ち着けたんです。これまでは撮影と撮影の合間にどこかに行ったとしても、休息にならないことのほうが多かった。“どうしよう。台本も持たずにここに来ちゃった”みたいに思ってしまうことが多くて。でも、沖縄では仕事のことは忘れてちゃんと休息になった。今回の映画は1カ月ぐらいかけて撮影したのですが、飢えに苦しむシーンもあったので、干し芋と豆腐と納豆だけという食生活をずっと送っていて。そんな中、ある日、堤さんが「今日はいいじゃねぇか」と食事に誘ってくださって、豚の角煮をひとかじりした時に「ウウウウッ」ってなったんです、本当に。今までも食べる時には命をいただいていることへの感謝を忘れないようにしてきましたが、これまで感じたことのない何かを感じた瞬間でした。たった1カ月の疑似体験でもそう感じたので、山下と安慶名のモデルになった実際のおふたりは食べられた時の喜びはどれだけだったんだろうと思いましたね。この作品を通して、改めて食べられることへの感謝を噛みしめ、生きていることが大事だと思えた日々でした。